Revue scientifique de recherche sur le comique, le rire et l'humour

Humoresques revue de recherche scientifique sur le comique, le rire et l'humour défend la liberté d’expression avec les armes de l'humour.

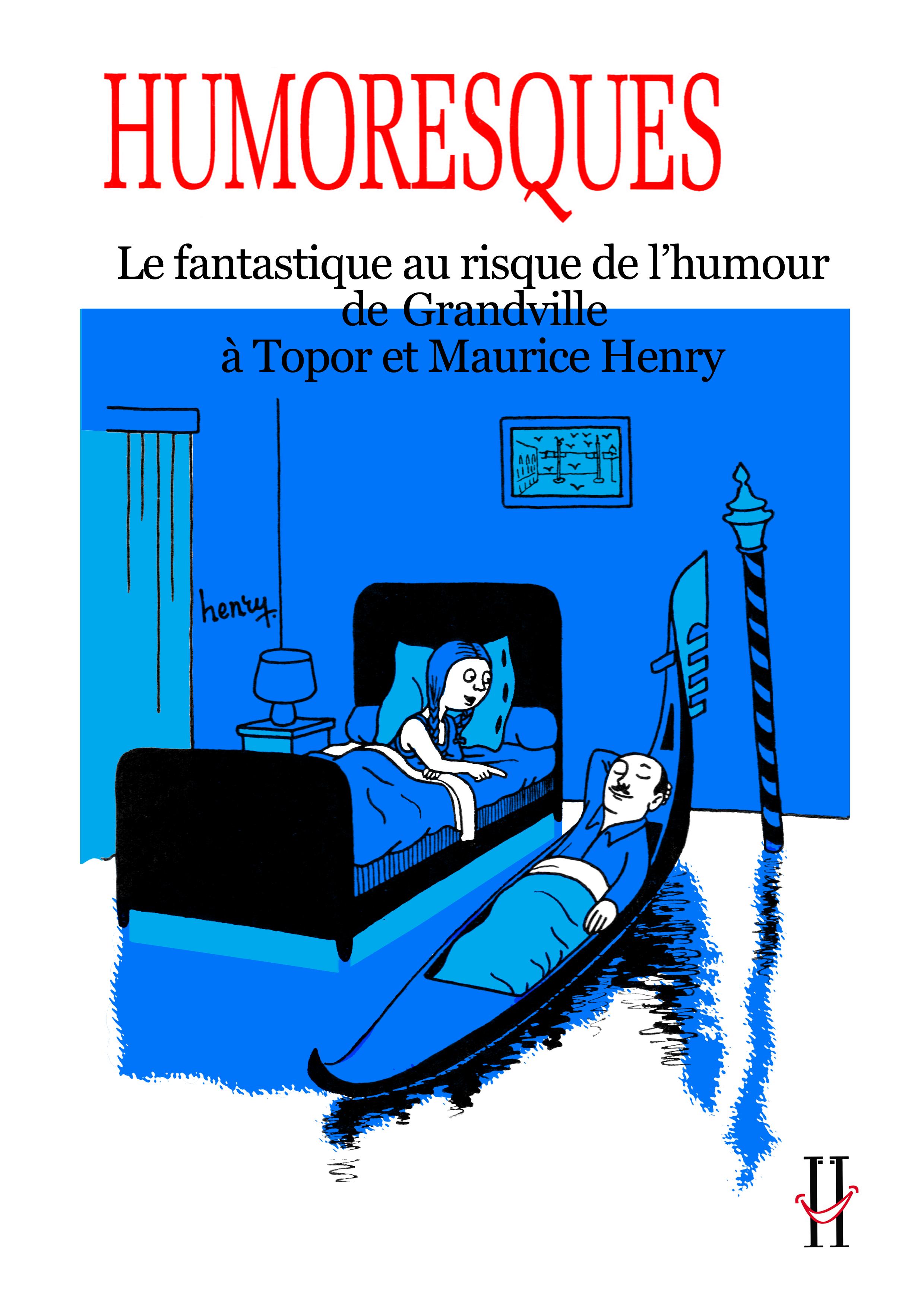

Le fantastique au risque de l'humour

Le 02 avril 2024, vous êtes invité de 18 à 20h à la librairie de la Maison des Sciences de l’Homme Le Comptoir au 1er étage, 54 Bd Raspail Paris 6ème.

Dans l’intimité de la recherche :

Le Fantastique au risque de l’humour

Une conversation au cœur de l’univers fantastique des dessins de Grandville, Topor et Maurice Henry.

Nelly Feuerhahn : www.maurice-henry.fr/MH%20images/MH%20actualit%C3%A9/humo.pdf

Fantastique et humour

VIe CONGRÈS INTERNATIONAL VISIONS DU FANTASTIQUE :

“FANTASTIQUE ET HUMOUR”

Université du Minho (Braga, Portugal), 26-27-28 juin 2024

Il semble que la conjonction entre l’humour et le fantastique est plutôt difficile si on tient compte des effets (apparemment) opposés qu’ils provoquent chez les lecteur: la peur et le rire, l’inquiétude et l’amusement. Il est pourtant évident que le fantastique et l’humour partagent un même objectif qui se manifeste sur des voies différentes: la mise en cause de l’orde du réel et les mécanismes qui l’expliquent/bâtissent. Comme Anna Boccuti le rappelle, “inquiétude et rire constituent des effets spéculaires, résultat de la même stratégie textuelle qui vise à désorienter le lecteur, à le faire douter de ses convictions sur le monde connu en montrant soit son côté le plus obscur, soit ses facettes les plus ridicules.”

Le rire dans la littérature japonaise

Rire et littérature japonaise de l'époque de Heian à l’ère Meiji

Journée d’étude internationale organisée par le CRCAO (CNRS, Collège de France, EPHE-PSL, UPC).

Vendredi 15 mars 2024

Amphi Turing, Bâtiment Sophie-Germain, Université Paris Cité, 8 Place Aurélie Nemours, 75013 Paris

Langues de travail : français, japonais, anglais

La gauche au pouvoir : regards satiriques

Appel à communications :

« Regards satiriques sur les gauches au pouvoir. France-Europe, premier XXe siècle »

Journée d’études SFHPo/IEP de Lyon, novembre 2024

Résumé

De la presse à l’estampe, de la littérature au spectacle vivant, la satire est indissociable de l’activité politique dans les régimes démocratiques. Le centenaire de la victoire du Cartel des gauches, moment d'intense activité caricaturale qui annonce le foisonnement de la satire autour du Front populaire, est l’occasion de revenir sur la production satirique et caricaturale mettant en scène les gauches françaises et européennes au pouvoir au premier XXe siècle, lors d'une journée d'études coorganisée par le Larhra (UMR 5190), Sciences Po Lyon et la Société française d'histoire politique (SFHPo).

Sérieux? Humour-Perspectives féministes

Appel à contribution pour la revue canadienne de l'Observatoire de l'Humour (OH) : "Sérieux? Humour : Savoirs et pratiques". (https://observatoiredelhumour.org/serieux/) dans la rubrique : "Perspectives Féministes".

Présentation du projet :

Alors que les femmes et les personnes de la diversité de genre ont toujours été de potentielles «rieuses», leur capacité à faire rire a trop souvent été occultée. Que ce soit à titre de stand-up comiques, d’écrivaines, de journalistes, de clownes ou de caricaturistes, elles ont pourtant activement participé au développement de l’humour.

Colloque Henri Guillemin

« L’affaire Dreyfus et son temps. Enjeux politiques et interprétations »

18 NOVEMBRE 2023- ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE – 45, rue d’Ulm 75005 Paris

Salle Dussane

Au-delà du rappel des faits historiques de cette histoire extraordinaire, le colloque s'attachera à mettre en évidence les autres facettes de cette affaire d'Etat, à savoir le rôle de l’Armée, celui de l’Institution judiciaire, de l’Église catholique, ainsi que les profondes diffractions politiques du corps social, sans oublier l'importance du climat antisémite de l’époque.

Le langage de l'humour aux antipodes

The 30th AHSN Conference will take place from 7-9 February 2024 at the University of Queensland, Brisbane.

The Conference theme will be: “The Language of Humour”. Language is one of the key means by which humour is accomplished across a whole range of different genres, ranging from everyday conversational humour through to political satire and literary humour. Language is also the primary vehicle for talking about and studying humour.

Caricatures et identités locales

Appel à contributions

revue Ridiculosa n°31, « Caricature et identités locales »

Résumé : Si le traitement des identités nationales par la caricature a, de longue date, fait l'objet de nombreuses analyses, le passage à l'échelle régionale et locale est dans une large mesure un angle mort de la recherche sur la satire visuelle.

L'humour grinçant

Conférence internationale : "The Pragmatics of Cringe Humor on the Screen and on Digital Media"

les 4 et 5 mai 2023, Lycée Jean Mermoz, Montpellier.

un lien zoom peut être communiqué sur demande pour assister à la conférence internationale dédiée à "The Pragmatics of Cringe Humor on the Screen and on Digital Media" les 4 et 5 mai 2023. Merci d'envoyer un mail à // Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. /" avant le 3 mai 18h.

Toutes les informations concernant la conférence (plan, livret d'abstracts, etc.) sont disponibles en ligne : https://cringe-humor.sciencesconf.org/

Cet événement s'inscrit au sein des activités du thème 2 du laboratoire EMMA "L'(inter)agir" et est soutenu par le centre de recherches EMMA, l'université Paul Valéry Montpellier 3, son UFR2 et son département d'études anglophones, le Centre Interlangues - Textes, Images, Langage de l'université de Bourgogne et la SSADA, Société de Stylistique et d'Analyse des Discours Anglophones.

Posy Simmonds.

Posy Simmonds.